Marisol Pardo Cué.

En el México del siglo XIX, una vez consumada la independencia, los dirigentes políticos se vieron en la imperiosa necesidad de afirmar lo “propio” y de definir una identidad nacional con el fin de aglutinar ideológicamente a sus habitantes. Como ya lo explicaba Francisco Xavier Guerra en su clásico libro sobre el siglo XIX mexicano: “… la existencia misma de México aparece como una ruptura de la antigua legitimidad. Ruptura por separación del conjunto de comunidades que formaban la corona de España y ruptura también porque la nueva unidad se dio a sí misma como fundamento la soberanía del pueblo. Aparición de una ‘nación’, definición de un ‘pueblo’: doble novedad.”[i]

Entre los retos que el país recién nacido debía afrontar se encontraban el crear una conciencia de unidad entre una población con enormes desigualdades étnicas y sociales; la amenaza que representaban las ambiciones extranjeras -ya fuera a nivel militar o ideológico-; y la urgencia de presentar al exterior una imagen atractiva para atraer capitales e inversiones. Todos estos factores hicieron que en el terreno de la política, la necesidad de conformar un imaginario nacional se tornara una prioridad y aunque muchas fueran las estrategias para lograrlo, la difusión de la historia patria en el papel o el monumento fue, sin duda, la más importante.[ii] La construcción del pasado debía tener como prioridad infundir en la población la idea de un país con una población heroica y valiente, capaz de asumir los retos que primero la independencia y después la modernización imponían. Ello, además de coadyuvar a la legitimación del poder, fomentaría fidelidades.

A pesar de que cada uno de los regímenes instalados se abocaron a difundir su propia versión de los hechos, ya fuera conservadora o liberal, en mayor o menor medida, no cabe duda de que fue en el último cuarto de siglo, durante el largo régimen porfiriano, cuando más se explotó el uso del potencial de la historia patria para avalar a un gobierno que fue prologándose hasta volverse insoportable.[iii] Entre sus manifestaciones más destacadas encontramos: el gran proyecto historiográfico México a través de los siglos comandado por don Vicente Riva Palacio; el Paseo de la Reforma que funcionó como demostración y ejemplo de la gesta heroica nacional en su resistencia a la injerencia extranjera; el prolífico arte nacionalista difundido en las exposiciones nacionales e internacionales; el fomento de la prensa de temática histórica; el impulso al Museo Nacional; y ya en el amanecer del siglo XX, las grandes fiestas realizadas para celebrar el centenario de la Independencia Nacional en las que se realizaron impresionantes desfiles y representaciones del “pasado mexicano”. Todas estas exposiciones (con sus remembranzas y olvidos, glorificaciones, satanizaciones y manipulaciones) servían al régimen porfiriano como estrategia para fijar en la memoria del público los grandes hitos de la historia oficial.[iv]

Aunque cada una de estas estrategias ha inspirado copiosos estudios, aquí me detendré en el de la prensa periódica infantil y en especial en la Biblioteca del Niño Mexicano, pues me interesa particularmente el trabajo ahí desempeñado por el célebre grabador José Guadalupe Posada en su faceta de ilustrador de cuentos. Recordémoslo de este modo este 2013 en el que se cumplen 100 años de su fallecimiento.

Historia para niños en publicaciones periódicas.

En la conjunción de los siglos XIX y XX México era un país de analfabetas. Se ha calculado que para 1900, cerca del 85% de la población mayor de seis años no sabía leer ni escribir a pesar de que 20 años antes el recién estrenado régimen porfirista había postulado como una de sus prioridades la educación de la población en aras de fomentar la tan anhelada unidad nacional. En esos momentos el prestigiado pedagogo suizo Enrique Rébsamen propuso a la enseñanza de la historia como “la piedra angular de la educación nacional” y junto con la instrucción cívica, como las piezas fundamentales en la formación del ciudadano.[v] Evidentemente uno de los objetivos principales de este gran proyecto educativo fueron los niños a quienes se comenzó a inculcar el amor patrio a través de la enseñanza de la historia.

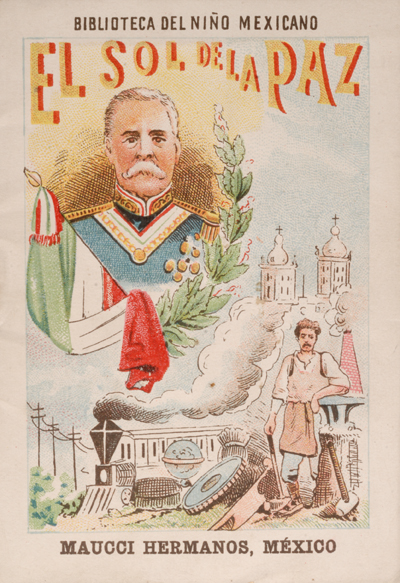

Uno de los medios más socorridos para hacer llegar el pasado mexicano al público infantil, además de los libros, era la prensa ilustrada, sobre todo tras el triunfo de la República liberal.[vi] Hasta ahora se ha encontrado que en el siglo XIX, con el auge de las publicaciones periódicas, se editaron cerca de 40 dedicadas a los niños mexicanos, entre las que podemos citar El Nuevo Almacén de los Niños y El Diario de la Infancia (1864), El Ángel de la Guarda (1870), El Álbum de los Niños (1871), El Correo de los Niños (1872) y La Biblioteca de los Niños (1874). Estas lecturas formaban parte de lo que podemos llamar educación informal, es decir, aquella que se daba en casa pues su misión no sólo era divertir sino también instruir a los chicos. En cada uno de sus números, además de cuentos, fábulas, parábolas o hasta aforismos, se solían insertar lecciones de civismo, moral y urbanidad y clases de geografía, aritmética, geometría, ciencias, inglés, francés y/o, por supuesto, de historia natural, universal y de México.[vii] A pesar de que casi todas eran misceláneas, algunas se abocaron a un tema en específico. Tal era el caso de La Biblioteca del Niño Mexicano, que publicada entre 1899 y 1901 por la famosa editorial argentino-catalana Maucci Hermanos, se enfocó en difundir lecciones de historia patria. Esta serie comprendía 110 pequeños fascículos escritos por el queretano Heriberto Frías y aderezados con magníficas estampas de Posada que hacían más atractivas las narraciones y que ayudaban a reforzar los mensajes implícitos en el texto. A pesar de que tanto escritor como ilustrador se habían destacado por sus acres críticas políticas y sociales[viii], el tipo de historia difundida en La Biblioteca coincidía con la oficial abocada a la conformación de una identidad nacional, a la animación del amor patrio en los lectores y a la difusión de un mensaje moral en el que la construcción de héroes nacionales se tornó fundamental pues ellos, con sus calvarios y martirios, se convirtieron en los nuevos santos laicos, ejemplos de vida, modelos de patriotismo y de virtudes cívicas. Evidentemente, ahí se filtraban los valores e ideas políticas que los editores deseaban infundir en el público infantil y que concordaban con los que el régimen mostró en los grandes proyectos antes mencionados y con la concepción que entonces se tenía de la historia como “maestra de vida”. Fue tal vez gracias a ello que la colección logró un éxito inusitado llegando a imprimir un tiraje de 1,500,000 ejemplares según presumía la propia editorial.

En sus páginas la visión liberal de la historia fue tratada sin gran rigor historiográfico y presentada como un gran cuento en el que ficción y realidad se entremezclaban. El pasado prehispánico fue ensalzado como el origen mítico y germen cuasi sagrado de la comunidad, el cual era equiparado al pasado clásico grecolatino lleno de personajes heroicos y monstruos mitológicos. Véanse, si no, algunos títulos de la serie: “Aventuras del príncipe Flor de Nopal” o la “Historia de la Princesa Ixnau Xóchitl”. La portada del primero muestra al valiente Flor de Nopal, vestido como soldado romano pero con penacho, luchando contra un tigre y una serpiente gigante.

De la Conquista se reprobaban sus procedimientos militares y los abusos de algunos soldados españoles; aun así, fue considerada necesaria para combatir los “execrables sacrificios de la idolatría” y lograr la integración del territorio a la cultura occidental. En su afán de ensalzar a aquellos héroes ejemplo de virtud “nacionalista”, la historieta destacó el valor de algunos personajes indígenas como Cuauhtémoc, que defendieron a su “patria” y pueblo hasta el final. En el número que narra su valiente defensa de México Tenochtitlan y su deleznable calvario el tlatoani es retratado como un cortesano o príncipe español con su postura en contraposto, brazo en jarras y empuñando su arma en señal de valor militar.

La época virreinal, entonces considerada nuestra “edad media”, fue casi omitida (sólo 10 de los 110 fascículos la tratan) aunque de ella se destaca el papel contradictorio de la Iglesia que por un lado propagaba la religión y protegía a indígenas (en voz de algunos frailes como Las Casas) y por otro cometió los peores atropellos en su etapa inquisitorial.

El siglo XIX, al que más capítulos se dedicaron, fue retratado como una prolongada empresa militar que iniciada en la guerra de Independencia terminaba con el régimen de Porfirio Díaz, “el Sol de la Paz”, tal y como se le denominó en el cuento correspondiente, último de la serie. La historia del pueblo mexicano fue retratada como una gran epopeya, llena de luchas fratricidas (como la guerra de Reforma) y contra el enemigo invasor (norteamericano y francés) que lo llevarían finalmente a alcanzar la libertad, la paz y el progreso que tanto anhelaba y merecía.

Esta visión de la historia como lucha constante en favor de la libertad coincidía, por ejemplo, con la materializada en el Paseo de la Reforma, proyecto que Porfirio Díaz y su secretario de Fomento, don Vicente Riva Palacio, idearon para conformar una galería de héroes que recordaran a los ciudadanos la gran gesta nacional.[ix] En ella el pasado prehispánico fue representado por el valeroso Cuauhtémoc, el virreinal apenas si fue recordado con el monumento que enaltece a Colón y a los frailes evangelizadores y que, por cierto, no fue mandado a hacer por Riva Palacio sino por Lerdo de Tejada, a instancias del magnate Antonio Escandón, y el siglo XIX fue representado por la majestuosa Columna de la Independencia, la victoria alada a cuyos pies se encuentran los caudillos y las alegorías, símbolo de la ruptura con el pasado colonial.[x] Además, en 1877 Francisco Sosa propuso que cada uno de los estados de la República erigiera a lo largo de la avenida, dos esculturas con la efigie de sus propios héroes liberales y reformistas de modo que el paseo se convirtiera en una especie de panteón de hombres ilustres.[xi]

La violencia y las pasiones expresados tanto en los relatos escritos como en las ilustraciones, dan a las narraciones de La Biblioteca un impacto efectista muy propio de la novela épica. En la mayoría de los dibujos en las portadas, Posada plasmó a los “grandes protagonistas de la historia” (Moctezuma, Nezahualcóyotl, Acampaptizin, Cortés, Cuauhtémoc, Fray Bartolomé de las Casas, el virrey Antonio de Mendoza, Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero, Zaragoza, Maximiliano, Juárez, Díaz…) o hizo referencia a las guerras y los ataques, primero de los españoles hacia los indios (Cholula, Templo Mayor…), y, posteriormente, con relación a los sangrientos episodios de la Independencia y las intervenciones extranjeras (las invasiones norteamericana y francesa, la guerra de Texas). A nivel visual esto crea un fuerte contraste entre el caótico, violento y sanguinario pasado y la estabilidad que se supone se habían alcanzado durante el régimen de Porfirio Díaz, presentado aquí como el redentor de la Patria y su último gran héroe. En el cuento que cierra la serie, don Porfirio fue descrito como: “El hombre que desde que fue niño y adolescente amó a su patria, a sus leyes, a sus glorias y libertades… [el] Sol de Paz y Progreso… que con genio extraño logró convertir un caos en una nación pacífica y próspera” Y se exhortaba a los niños a celebrar sus méritos con estas palabras: “Algún día reconoceréis con júbilo y gratitud todos los servicios que este hombre extraordinario ha hecho a la nación. Sus más hermosas epopeyas son estas: Paz, Progreso, Civilización, Luz.” La ilustración que sirve de carátula a este último cuadernillo hace alusión a todas estas virtudes distinguiéndose por no ser narrativa sino alegórica y apologética. De hecho, además de ésta, sólo otra portada de la serie lo es: aquella en que se narra el Sitio de Puebla del 5 de Mayo de 1862, batalla entonces conocida como la “Segunda Independencia” y venerada por ser (después de la de 1810-1821) la gran gesta heroica nacional contra el enemigo invasor (lucha en la que, por cierto, Díaz jugo un papel central). De hecho, si comparamos ambos dibujos veremos claras similitudes que de algún modo relacionan a los dos personajes centrales, Zaragoza y Díaz: la aparición del laurel, de la bandera mexicana, de los rayos solares. Sin embargo en la segunda, la que cierra la serie, vemos cómo el protagonista es ensalzado no sólo por sus victorias militares encarnadas en el uniforme, los laureles y el lábaro patrio, sino por sus afanes modernizadores: el ferrocarril y la industria debajo representan el progreso logrado durante su gobierno; el globo terráqueo indica el posicionamiento de México a nivel internacional; las torres de catedral dan fe de la reconciliación entre liberales y conservadores; y el personaje en primer plano simboliza al obrero, pilar de la modernización del país.[xii] Todos estos símbolos que hacían alusión a la paz, la prosperidad y el desarrollo, tenían como objetivo glorificar al caudillo.

[i] Francisco Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, vol. 1, México, FCE, 1991, p. 183.

[ii] A pesar de que la historia al servicio del poder fue práctica común desde el siglo XV, fue hasta el XIX que cobró su mayor fuerza y auge, imponiéndose sobre el resto debido a la consolidación y redefinición de los Estados Nacionales. Entre las características distintivas de este tipo de historia se encontraban ser de carácter narrativo, descriptivo y cronológico; privilegiar los acontecimientos políticos y militares y su organización de detalladas galerías de personalidades, próceres y epopeyas. Vid. Paula Bruno, “Apuntes historiográficos sobre la historia de la cultura” en Estudios de Historia Cultural. Difusión y pensamiento: http://www.historiacultural.net/hist_rev_bruno.htm consultado el 19 de junio del 2013.

[iii] Enrique Florescano, “Patria y nación en la época de Porfirio Díaz, en Signos Históricos, núm. 13, UAM Iztapalapa, México, enero-junio 2005.

[iv] Ibidem. Al respecto hay que decir que cada uno de los proyectos se moldeó para un público definido y por ello pudieron manifestar sutiles diferencias en su manera de concebir y exponer el pasado. Por ejemplo, la hispanofobia tradicional de la historia liberal fue mucho más moderada en el México a través de los Siglos que incluso manifiesta una versión conciliadora, que en el Paseo de la Reforma y en algunas de los cuadros de historia mostrados en las exposiciones de la Academia.

[v] Agustín Sánchez González, “Biblioteca del Niño Mexicano. Una edición en aras del progreso y la educación”, en Relatos e historias de México, no. 35, México, editorial Raíces, julio 2011.

[vi] Cabe aclarar aquí que este tipo de prensa tenía un alcance limitado a los niños del ámbito urbano pertenecientes a la clase acomodada pues sólo ellos asistían a la escuela de manera regular y prolongada y por tanto sólo ellos sabían leer y escribir.

[vii] Jimena Mondragón Contreras, “Una historia para una infancia. El discurso histórico en publicaciones periódicas infantiles de finales del siglo XIX en México”, en Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, vol 13, núm 1-2, México, UNAM, 2008.

[viii] Para el caso de Frías ver el estudio de Georgina García Gutierrez sobre el autor en La escritura enjuiciada: una antología general/Heriberto Frías, México, FCE, UNAM/IIF, 2008. Para el de Posada, entre otros, Fausto Ramírez, “La Patria Ilustrada y las colaboraciones de José Guadalupe Posada” en Modernización y modernismo en el arte mexicano, México, UNAM/IIE, 2008. Aquí cabe destacar que aunque muchas de las caricaturas del grabador tienen un claro tinte de crítica social, todavía hay polémica en torno a sus filiaciones políticas. Mientras que Rafael Barajas “El Fisgón” afirma que Posada mostró muchas veces su adhesión a la figura de Porfirio Díaz y su rechazo abierto a Madero y a la Revolución (en contra del mito que se construyó después), para Helia Bonilla el caricaturista no era un fundamentalista militante sino que trabajaba por encargo lo mismo alabando al gobierno que criticando sus abusos y excesos. De este modo, a un siglo de su muerte, a pesar de la extensa bibliografía que existe sobre él, podemos decir que este artista sigue aún por descubrirse.

[ix] El México a través de los Siglos coordinado por Riva Palacio a pesar de que encajaba con esta visión guerrera era mucho más conciliadora con el pasado novohispano. Para conocer el devenir de la historiografía liberal y su rescate del pasado indígena vid. Enrique Florescano, “Patria y nación en la época de Porfirio Díaz, op. cit.

[x] El proyecto también incluía en un principio otro monumento más, que nunca se hizo, dedicado a Juárez y los caudillos de la Reforma. Daniel Schavelzon (comp.), La polémica del arte nacional en México, 1850-1910, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 128.

[xi] La propuesta fue recibida con tal entusiasmo que al finalizar el siglo se inauguraron 30 estatuas. Angélica Velázquez Guadarrama, “La historia Patria en el Paseo de la Reforma. La propuesta de Francisco Sosa y la consolidación del Estado en el Porfiriato”, en Arte, Historia e Identidad en América. Coloquio Internacional de Historia del Arte, vol. II, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994, pp. 33-34.

[xii] La utilización de alegorías fue muy recurrida para ilustrar las diferentes etapas de la historia patria. Uno de los ejemplos más representativos y que antecedió a éstas de La Biblioteca fueron las que se exhibieron en las portadas de los tomos del México a través de los siglos coordinado por Vicente Riva Palacio. Enrique Florescano, “Patria y Nación…”, op. cit., pp.163-167.